По Западной Украине. 1972 год

По Западной Украине. 1972 год

По Западной Украине. 1972 год

Предисловие

В плане работы отдела испытаний, где я работал, была тема по обследованию дорожных и мелиоративных машин, сконструированных нашим СКБ, в различных условиях эксплуатации, в том числе в ряде областей Западной Украины. Я напросился у руководства в эту командировку, так как регион был мне знаком. Во-первых, уже четыре раза проводил отпуска в Закарпатье – замечательном колоритном горном крае с богатейшей природой, во-вторых, после войны жил с матерью во Львове в 1946-1947 гг.

7 июня. Прилет во Львов

Во Львов прилетел самолетом. Температура воздуха утром + 20 С, днем стало очень жарко. Обошел несколько гостиниц – мест нет. Отдыхать приходилось в сквериках, где от жары укрывалось много посетителей. По опыту прошлых командировок иду в организации, значившиеся в моем командировочном удостоверении - Упродор № 3 и Гипроводхоз. И уже в первом начальник Управления Гузов Петр Петрович помог с гостиницей – кому-то позвонил, и в 19.00 в «Туристе» я получил койку на одну ночь. Есть телефон, телевизор, ванна – жизнь прекрасна! А в Гипроводхозе мне дали адреса подведомственных организаций в Нестерове, Дрогобыче, Самборе, Дублянах.

8 июня. Поездка в Нестеров

Уже с утра жарко. Еду в Нестеров, райцентр Львовской области. До него 24 километра, поезд идет почти час. Направление Рава-Русская, к границе с Польшей. Вагоны старые, пассажиров немного. Дорога идет по лесистым местам. Леса лиственные, очень живописны, особенно на пересеченной холмистой местности. Группа солдат из Закавказья все время поют песни в сопровождении гитары на родном, украинском и русском языках. На небольших участках пашни пшеница и рожь. Кроме «сорняка» - василька, есть еще красные маки, на зеленом фоне ярко горят.

Небольшая станция Нестеров. Тенистая улица, вся укрытая деревьями, ведет в центр. Слева небольшие каменные дома, утопающие в зелени, справа парк. Центр города обозначен остатками мощной крепостной стены, сохранившейся наполовину. Высокий костел обнесен каменной стенкой пониже. Управление осушительных систем в поле на окраине города – спасибо, люди помогли быстро найти. Это было очень важно, так как минутой позже машина с начальником мехотряда выезжала со двора для поездки по объектам. Иван Иванович Качмарь предложил поехать с ними. Путешествие предстояло большое, так как Нестеровское Управление эксплуатации осушительных систем (НУЭОС) обслуживает две осушительно-оросительные системы на территориях Сокальского и Нестеровского районов Львовской области. Первая – «Рата» на площади 82 тысячи гектар, вторая – «Солокия» на площади 10 тысяч гектар, расположены в бассейнах одноименных рек – левых притоков Западного Буга. На чистой скамье в кузове мы проехали в этот день более 200 километров по хорошим асфальтированным дорогам. К работающим на мелиоративных каналах машинам съезжали с асфальта и ехали по равнинам осушенных земель. Начало лета, радует глаз ярко-зеленые всходы сельхозкультур, богатые травы. Несколько раз видели на лугах аистов, в одном месте насчитал их 11 штук.

На обед остановились в Раве-Русской – небольшом районном городке с древней историей, расположенном в верховье реки Рата. На въезде щит с датой его основания – 1455 год, в центре – старинная ратуша, костел, монастыри, памятник Богдану Хмельницкому. В туристской схеме Львовской области вычитал, что в годы Великой Отечественной войны здесь находился фашистский концлагерь «Шталаг-325», и имеется памятник узникам, погибшим в нем в 1941-1944 г.г. Рава-Русская совсем недалеко от польской границы, имеется автомобильное и железнодорожное сообщение. С довоенных лет сохранился ряд предприятий. Об одном из них говорил временами доносившийся характерный запах – здесь крупный шпалопропиточный завод, поставляющий продукцию даже за рубеж. О втором значимом предприятии узнал, когда попутчики принесли из магазина к обеду пару бутылок водки местного производства (жара 30 С !) – продукция Рава-Русского спиртзавода считается хорошей маркой.

Следующий городок на нашем пути – Угнев на реке Солокия, также близок от границы с Польшей, не более двух километров. Небольшой населенный пункт, еще более древний – с 1360 года. По словам Ивана Ивановича, это самый маленький городок Украины с населением около 2-х тысяч человек. Он показал справа от центральной улицы церковь Святой Богородицы, чуть дальше слева костел Успения Пресвятой Богородицы,…ныне склад неприглядного вида. Оба памятники 17-18 веков. Есть железнодорожная станция. Но в целом городок, расположенный в одном из дальних уголков Украины, имеет запущенный вид - большинство строений довольно старые, неухоженные.

На выезде из Угнева пересекли по мосту неширокую реку Солокию и километров 20 ехали вдоль пограничной полосы – настоящая рокада. В сторону границы открытое поле, где параллельно дороге есть еще и железнодорожное полотно, с правой стороны пойма реки Солокии. Дорога привела нас к еще одному небольшому приграничному городу – Белзу. В туристской схеме прочитал, что там имеются памятник в честь 950-летия первого упоминания о городе, памятники В.И. Ленину, К. Марксу. Есть городище «Замочек» - остатки города Белза (Х-ХIV веков), который в конце ХII - начале ХIII веков был столицей удельного Белзкого княжества! За почти тысячелетнюю историю город входил в состав многих княжеств и государств, включая Литву, Русь, Австро-Венгрию, Польшу, Германию. Теперь это небольшой населенный пункт районного значения с населением около 2,5 тысяч человек, входящий в состав Сокальского района Львовской области. Мы проехали его без остановки, поразило обилие архитектурных и исторических памятников, включая церкви, костелы, ратушу с островерхими куполами и шпилями. В центре города табличка-указатель …«Еврейский религиозный центр». Иван Иванович рассказал, что сюда приезжают часто евреи, чтобы почтить память родных - в 18-19 веках и до войны евреи составляли более половины населения.

Из Белза сворачиваем на юг, в сторону Нестерова. Еще раз пересекаем Солокию по мосту вблизи упомянутого городища с сохранившимися крепостными стенами, костелом, церковью, часовнями. Дорога идет преимущественно по лесному массиву. Через 15-20 километров город Великие Мосты на правом берегу реки Рата. Тоже город с древней историей – с 16 века, но значительно больше Белза. Здесь не видно высоких куполов и шпилей старинных архитектурных строений, в центре 2-4 этажные дома. Встретились несколько машин, груженных поддонами с кирпичом с местного кирпичного завода.

В Нестеров вернулись в седьмом часу. Иван Иванович подвез меня к гостинице, мест не было, и он пригласил к себе. После напряженного дня с удовольствием отдохнул у гостеприимной семьи моего нового знакомого и его симпатичной жены Марийки (позже мы много лет переписывались, и они не раз гостили у меня в Минске).

9 июня

Утром в Управлении готовили справку о работе обследованных машин. Результатами поездки был доволен – наши каналоочистители Д-490 и косилки МСР-20 неплохо работают, эксплуатационников удовлетворяют, несмотря на имевшие место отказы. Затем поехали к памятнику русского военного летчика Петра Николаевича Нестерова, установленного в 7 км от города. Пилот, впервые выполнивший «мертвую петлю», погиб именно здесь, применив в воздушном бою таран. В честь него город, называвшийся Жолква, в 1951 году был переименован в Нестеров.

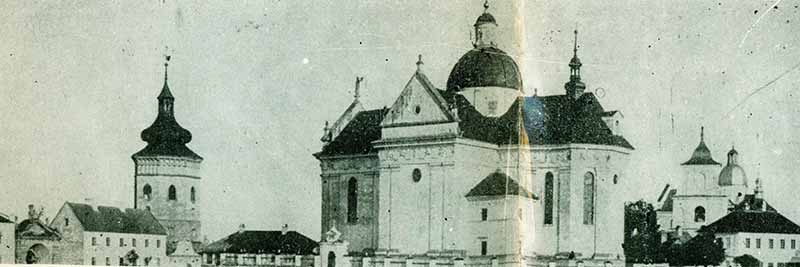

Пару часов бродил по центру этого уютного, чистого города с богатейшей историей и многочисленными памятниками архитектуры. Благо, нашел в киоске туристскую схему Нестерова с краткой справкой о нем. Название Жолква известно с 1598 года, когда белзский воевода Жолкевский построил здесь замок для обороны от набегов врагов. Кроме замка город украшают костел Святого Лаврентия со звонницей (построенный в 1609-1620 г.г.), Доминиканский монастырь, Василисианская церковь со звонницей (1682-1901 г.г.), синагога (1692-1700 г.г.), ратуша 19 века, Троицкая церковь (1720 г.). Хорошо сохранились торговые ряды (17 век), Звиринецкие и Глинские ворота крепостной стены (17 век), жилые дома стариной архитектуры. В 17-18 веках город был известен как центр культуры и живописи. Его часто называли «малым Краковом». Здесь полгода жил Петр I перед Полтавской битвой, воспитывался Богдан Хмельницкий. В настоящее время Нестеров – райцентр Львовской области с населением около 12 тысяч человек.

Поездом вернулся во Львов, где в гостинице «Народная» снова удалось получить место.

Нестеров. Панорама центральной части города

Нестеров. Василианская церковь

Нестеров. Ратуша

Нестеров. Звиринецкие ворота

Обелиск и памятник П.М. Нестерову, первому летчику, выполнившему «мертвую петлю». Погиб в воздушном бою над городом, названном в его честь, применив таран впервые в практике боевой авиации.

10 июня (суббота)

Во Львове я жил с матерью с июня 1946 года по июль 1947 года, поэтому выходные дни посвятил воспоминаниям того периода. Львов и тогда был самый большой и красивейший город на Западной Украине, почти полностью сохранившийся в годы ВОВ благодаря подвигам воинов Советской Армии, сумевших предотвратить уничтожение многих зданий, памятников, костелов и церквей. Мама работала машинисткой в горвоенкомате по улице Драгоманова, и мы жили в этом же здании в одной из квартир для сотрудников. Поэтому, прежде всего я направился туда. Улицы Костюшко, где находится гостиница «Народная», и Драгоманова в центральной части города, идти недалеко. От гостиницы два небольших квартала до самого центра – проспекта Ленина с широким бульваром, на котором всегда много отдыхающих. Слева, в начале проспекта одна из главных достопримечательностей города – театр оперы и балета имени И.А. Франко, памятник архитектуры 1897-1900 г.г. Недалеко перед театром памятник В.И Ленину. С проспекта дорога мне уже вспоминается. Иду направо, в конце проспект завершается перед небольшой площадью Мицкевича, на которой возвышается красивый, высотой около 20 метров, памятник знаменитому польскому поэту. Далее проспект Шевченко, со сквером по осевой, ведет к небольшой площади с кинотеатром имени Щорса на первом этаже красивого старинного 4-х этажного здания. Воспоминания детства – на противоположной стороне был ларек, где продавались ириски, я покупал их, когда продавал в розницу папиросы из материнского пайка. С площади берут начало три улицы – прямо Саксаганского, по которой я ходил в школу, налево Герцена, направо, на подъем, Драгоманова. Пройдя по ней метров 200, подошел к 3-х этажному зданию бывшего Львовского горвоенкомата. Никаких вывесок нет, теперь это полностью жилой дом. С тыльной стороны к нему примыкают сад, огороды, куда выходили наши окна. Недалеко за ними на возвышении большая Львовская цитадель из красного кирпича. На площадке первого этажа спрашивал у жильцов, кто в этом доме старожил. Мне указали дверь в полуподвальном помещении. Постучался, открыла пожилая женщина. Объяснил цель визита и показал фотографию, где мы с мамой сняты в 1947 году. Хозяйка сразу сказала: «Это ведь Розочка! (так зовут мою маму)» и, глядя на меня, «А это, наверное, вы». Вот так, а ведь прошло 25 лет.

Софья Яковлевна Цепенюк тоже работала в машбюро, дружила с мамой, и поэтому была рада неожиданному гостю. Я пробыл в ее гостеприимной семье несколько часов. Зашли в квартиру, где мы жили, затем прошлись дальше по Драгоманова к элитному району с красивыми виллами, утопающими в зелени. В одной из них проживает полковник в отставке Михаил Ильич Аберман, бывший их начальник. Его реакция на фотографию была аналогичной.

В гостиницу вернулся затемно, настроение было отличное.

11 июня (воскресенье)

День был жаркий, поэтому из самых известных туристских объектов города предпочел посетить парк «Высокий замок», расположенный недалеко от центра. Чтобы попасть туда, надо было пересечь проспект Ленина, дойти до центральной площади города Рынок – очень красивого архитектурного ансамбля XV-XIX веков, а дальше подъехать трамвайчиком, проходящим по площади.

Парк Высокий замок возвышается над городом, и гора в зеленой шапке леса видна издалека. Подъем на нее относительно долгий, но в основном по тенистым дорожкам или ступенькам. Красивые виды по сторонам, свежий воздух. От старого замка XIV века здесь сохранилась лишь часть оборонительных сооружений. На вершине горы смотровая площадка, много посетителей, фотографируются, любуются панорамой старинного города с замечательной архитектурой. Погода отличная, видимость не ограничена. Недалеко от площадки телевизионная вышка. С западной стороны горы я увидел большой лесной массив на холмах, высота которых казалось сопоставимой с высотой парка «Высокий замок». Внизу сотрудник охраны подсказал мне, что это парк Кайзервальд. Впервые слышу, поэтому иду туда. Прохожу по улицам Опришковской, Олексы Довбуша, в большой лесной массив входит только одна улица – Монашеская гора. Местность очень пересеченная – холмы, овраги, кругом лес, строений немного, редко торговые ларьки. Сегодня, в жаркую погоду, встречаются бегуны, велосипедисты, отдыхающие с детьми. В глубине массива благодаря указателю добрался до смотровой площадки на вершине одного из холмов, откуда открываются прекрасные виды на Львов. Парк мне понравился, главное, что Кайзервальд - это еще один большой зеленый оазис города.

В город выбирался напрямую из центральной части парка по незнакомым улицам, хорошо, что была карта. Потом вышел на Мечникова и попал на Зеленую, где когда-то учился в русскоязычной школе. Здание школы старинное, 5-этажное. Где в нем был мой второй класс, не помню, да и сегодня все закрыто на выходной. Но зато помню, что 30 апреля 1947 года здесь меня приняли в пионеры.

Дальше опять знакомая часть пути. Вышел к кинотеатру им. Щорса, а там, как бы в награду за преодоленные мной трудности, начинался сеанс фильма «Большой вальс», который посмотрел с удовольствием в очередной раз.

В итоге сегодня совершил полный обход центральной части города, настоящий туристский поход. Устал, но был очень доволен.

12 июня

Жара не спадает. При этом пришлось дважды съездить в Упродор № 3 на улице Черняховского, 8 для оформления справки о работе дорожных машин нашего выпуска на территории Львовской области. Ехать недалеко, но в другом направлении, чем мои вчерашние прогулки, благодаря чему дополнил впечатления о достопримечательностях города. Оказалось, что от гостиницы совсем недалеко до остановки автобуса «Университет им. Ивана Франко». Весь комплекс зданий университета занимает целый квартал улицы Университетской, на противоположной стороне которой начинается парк имени Ивана Франко. Очень красив главный корпус, фасад украшен колоннами и портиком, величие этого здания сохранилось в памяти с детских лет, но сейчас он мне очень напоминает наш Белорусский политехнический институт. Автобус едет по Университетской улице, сворачивает на Мицкевича, объезжая парк. Деревья лиственные, посажены часто, кроны образуют защиту посетителей от солнца. Дальше проезжаем по улице Александра Невского, площади Богдана Хмельницкого, улице Волгоградской до остановки «Улица Черняховского». Здание Упродора недалеко, идешь к нему под сенью сплошного ряда деревьев вдоль тротуара. В понедельник все на месте, начальник Петр Петрович вновь принял меня хорошо, поручил одному из сотрудников подготовить нужный документ. «Приходите за ним после обеда, а пока погуляйте по городу».

Так и поступаю – возвращаюсь назад на две остановки автобуса до ансамбля святого Юра. Это главный грекокатолический собор Львова, построенный в 1740-1770 годах, и, пожалуй, самая красивая достопримечательность города. Величественное сооружение расположено на возвышенном месте, украшено массой скульптур, лепных украшений. Услышал от экскурсовода ближайшей группы: храм представляет собой образец архитектуры периода барокко, в колокольне установлен самый древний на Украине колокол. Собор с 3-х сторон окружен садом, который со стороны улицы Мицкевича стыкуется с парком Ивана Франко. Иду туда. Тихий красивый парк, широкие тенистые аллеи располагают к отдыху, скамеек здесь достаточно. В будний день народа не много: кое-где пенсионеры с чтивом в руках, мамы или бабушки с детскими колясками. Сеть дорожек в парке большая, в длину он простирается почти на одну остановку автобуса по Мицкевича, т.е. на 400-500 метров, поперек – на 200-250 метров. Парк венчает большой красивый памятник Ивану Франко высотой примерно 11-12 метров, за которым открывается вид на главный корпус университета.

Позже вновь съездил на Черняховского и забрал готовую справку. Вечером был на Драгоманова - зашел попрощаться с Софьей Яковлевной.

Львов. Вид на парк «Высокий замок»

Львов. Театр оперы и балета имени И.Я. Франко

Львов. Кафедральный (Латинский) собор XIV-XVIII в.в.

Львов. Cобор Святого Юра

Главный корпус Львовского университета

13 июня

До свидания, Львов. Жаркое утро, уже в 9 часов нечем дышать. На вокзале полно народа, а в офицерском зале свободно. Жду там скорый поезд на Трускавец, который должен быть через час. В кинозале вокзала идет фильм «Ромео и Джульетта». Внизу звучит голос экскурсовода, приглашающего осмотреть город (2,5 часа экскурсия, стоимость 1,3 рубля). Жара, у автоматов с газированной водой кучка жаждущих людей. Один выдает воду с сиропом за 1 копейку (после удара кулаком). Второй проглотил бабкину монету и заглох. Та долго стоит около него с кружкой – а вдруг заработает. Многие лакомятся львовским мороженым «Каштан» - типа нашего батончика. Новобранец-южанин и сопровождающий его сержант отстают от поезда, ушедшего на Ивано-Франковск. А скорый поезд опаздывает. Сержант милиции говорит, что все опоздания из-за пассажиров, …попадающих под поезд. Сегодня уже был случай – женщина с двумя детьми зазевалась, но отделались ушибами.

Но вот и поезд. В вагоне свободно, пассажиры едут, в основном, в Трускавец – разговоры о путевках. Едем по равнине, пересекли несколько небольших речек. Время сенокоса, откосы дорог, каналов и луга либо обкошены, либо ждут своей очереди. Скошенное сено уже высохло и добавило свои краски в пейзаж, также как и красные маки с васильками на полях с зерновыми.

Первая большая остановка поезда – станция Самбор, райцентр Львовской области. Одноэтажный вокзал, просторная привокзальная площадь, там же автовокзал. Судя по видимым из окон вагона куполам и шпилям, центр города на возвышении справа по ходу поезда. Видимые строения, в основном, старой европейской архитектуры. Вновь обращаюсь к туристской карте. Памятники архитектуры: костел бернардинцев (1751 г.), коллегия иезуитов (1759 г.), костел (ХIV-XVII вв.), ратуша (ХVII-XIХ вв.). Ландшафтный парк с вековыми деревьями (ХVIII в.). Памятники Ленину, Шевченко, Франко, Лысенко, Хмельницкому и др. Родина украинского писателя А.Я. Чайковского (1887-1935 г.г.), композитора Н.Ф. Колессы. Народные промыслы – резьба по дереву, производство изделий из стекла.

За Самбором переехали Днестр. Здесь, в верхнем течении, он неглубокий, вода мутная. Поезд опаздывает на 20-25 минут, поэтому ждем встречный поезд в тополиной роще с множеством поющих птиц.

Дрогобыч принял жарой. На привокзальной площади мало зелени, людей почти нет. Переполненный автобус везет в город. Две гостиницы и турбаза, а мест нет. Брожу по центру, где близко одна от другой две площади, которые стыкуются на одном из углов. Одна называется Рынок, наиболее оживленная, вокруг высокой ратуши с башней на часах. Вторая – Замковая гора, вокруг костела Святого Варфоломея и колокольни-башни, памятников архитектуры 14 века. Управление «горных речек» разыскал на окраине города, пройдя по пути несколько улиц со знакомыми названиями, в том числе: Шолом-Алейхема, Мицкевича, Гоголя. Очень аккуратный дворик, в помещениях прохладно. Кругом болотца, как бы подобающие мелиоративной организации. Главный инженер Стецевич Степан Николаевич уделил мне внимание, и подробно рассказал о работе машин во всех отделениях предприятия, обслуживающих осушительную сеть на площади 68 тысяч гектар. Договорился о поездке по объектам на завтра и в 17.30 я снова в центре. В гостиницу идти рано, посмотрел краеведческий музей. На двух этажах очень уютно, но экспонатов немного. Походы Хмельницкого, соляные шахты, революционная борьба в 20-е годы и позже в Западной Украине, бандеровщина. Резьба по дереву, файки-люльки, полутораметровая касса общины. Долотный завод, нефтепереработка, солеварни.

Дрогобыч – город с богатой историей, известен с ХI века. В разные времена входил в состав Русского воеводства, Польши, Австро-Венгрии, с конца 1939 года – в СССР. В настоящее время Дрогобыч - второй по величине и развитию город Львовской области с населением 58 тысяч человек. В нем родился украинский ученый, доктор медицины и философии Георгий Дрогобыч (1450-1494 г.г.). Здесь сохранились памятники архитектуры 14-19 веков, установлено много памятников украинских и русских деятелей культуры, памятник Ленину. Есть монумент советским воинам-освободителям и мемориал жертвам фашизма в годы Великой Отечественной войны. Развиты народные промыслы – вышивка, резьба по дереву.

Вечером получил место в гостинице – раскладушку в одноместном номере. Ночью лил сильный дождь, молнии освещали небо голубым светом.

14 июня. Поездка по району из Дрогобыча

В 7.00 выхожу из гостиницы. Еще свежо. На автостанции многолюдно, из районов приезжают машины, из которых высыпают люди, спешащие на работу. Автобус на Волощу идет в 7.40. Дорога плохая, пыльная. Проезжаем несколько больших сел – Рыхтичи, Добровляны. Выхожу в начале села Грушево Красне, расположенного на правом берегу реки Быстрицы, притока Днестра. В нем около 1500 дворов, длина 7 километров, так что билет до другой окраины на 20 копеек дороже.

В конторе Грушевского участка осушительных систем начальник Кушнир Михаил Николаевич выписывает рабочим наряды – завтра комиссия. В кабине бензовоза втроем едем в село Тершаков, где находится наша косилка. Машина долго едет по селу, все дома в садах. Мост через Быстрицу, поворот, и мы направляемся вдоль дамбы, отгораживающей поля от бурной реки. Малолесная равнина бассейна рек, на которой сеть мелиоративных каналов. На полях посевы зерновых с красными маками, пастбища, где за стадами присматривают школьники или студенты – паренек на лошадке, девушка с книжкой в руках.

Небольшое село Тершаков на правом берегу Днестра, оно уже в соседнем Городокском районе Львовской области. На околице церквушка. Молодой тракторист демонстрирует свое мастерство работы на косилке (наша МСР-1,2) на откосе дамбы. Его помощник – морщинистый старик с удовольствием позирует перед фотоаппаратом. На обратном пути водитель доставил удовольствие – разрешил вести машину до самой конторы. Оттуда быстро добрался до Дрогобыча. Два автобуса все время обгоняли друг друга, оставляя пассажирам сзади идущего столб пыли. Зашел в Управление осушительных систем, где бухгалтер нашел по документам все наши машины, работающие на их объектах.

Освободился в пятом часу и решил съездить в Трускавец. Всесоюзная здравница всего в десяти километрах от Дрогобыча, ну как не посмотреть впервые в жизни курорт? Доехал быстро пригородным поездом, вышел на многолюдном вокзале, где в киоске нашлась туристская схема! Трускавец – небольшой город, расположен в живописной долине в предгорьях Карпат. Со всех сторон окружен лесом хвойных и лиственных пород.

Минеральные воды были обнаружены здесь в 19 веке при поисках залежей нефти и поваренной соли. С того времени начал развиваться курорт, на территории которого в наши дни работает около 20 санаториев, много пансионатов и пионерских лагерей. Времени у меня было немного, поэтому сразу направился в сторону расположения бюветов со знаменитыми минеральными водами. Недалеко от вокзала памятник Тарасу Шевченко на улице его имени. Дальше пошел по центру курорта: по бульвару Карла Маркса, в продолжение которого – бульвар Адама Мицкевича. По обеим сторонам бульваров на скамейках сидят отдыхающие. Читают книжки, периодику, играют в шахматы или шашки, вяжут, просто общаются. Памятник В.И. Ленину. Большая очередь за билетами у авиакассы. К сожалению, в самый большой бювет на Мицкевича уже не попал – он закрывался (работает до 18 часов), и знаменитую минеральную воду «Нафтуся» попробовать не удалось. Мне подсказали, что есть еще бюветы, надо идти по бульвару Мицкевича, который дальше проходит по парку. Идешь как в густом смешанном, очень ухоженном лесу, по аккуратным дорожкам, где много гуляющих. Первый указатель – направо источник «Эдвард», но там никого не видно. Дальше на главной аллее памятник Адаму Мицкевичу. Прохожу еще немного, и вот источник «Юзя», возле которого еще немало отдыхающих с кружечками. Осмелился спросить у одной женщины кружечку и напился водичкой со слабым запахом сероводорода. Правда, вскоре выяснил, что Юзю используют больше для умывания, так как она хорошо действует на кожу (омолаживает!). И поэтому многие из женщин умывались недалеко от источника. В общем, представление о курорте Трускавец получил.

Вечером прошелся по утопающим в зелени улицам в центре Дрогобыча, затем в гостинице смотрел по телевизору футбол из Бельгии. Матч СССР-Венгрия, результат 1:0, вызвавший два взрыва восторга на этаже.

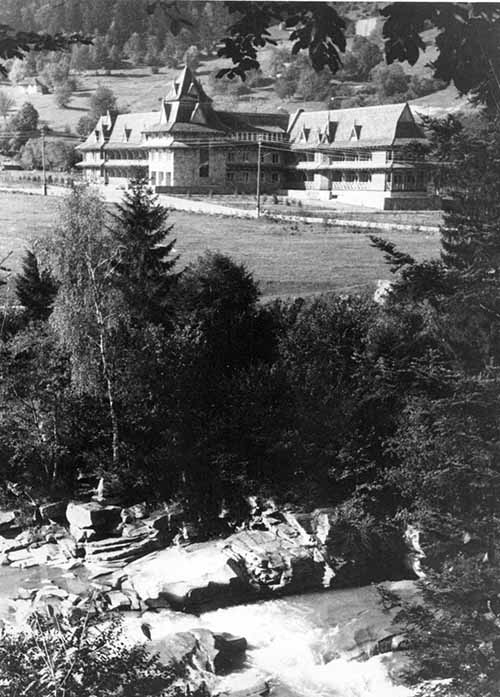

Трускавец. Фото

Источник «Эдвард»

Отель в национальном стиле

Отель «Днипро»

15 июня. Дрогобыч – Стрый – Мукачево

Работа по обследованию машин на Львовщине была проведена в достаточном объеме. Дальше мне предстояло ехать в Закарпатскую область, где я бывал неоднократно во время отпусков. Из Дрогобыча выехал электропоездом в Мукачево, где находится Управление эксплуатации осушительных систем области, обслуживающее мелиоративные системы площадью 150 тысяч гектар в бассейнах реки Тиса и ее левых притоков, текущих с Карпатских гор.

Первая большая остановка на станции Стрый – райцентре Львовской области. Двухэтажный вокзал слева по ходу поезда, тут же возле привокзальной площади автовокзал. Центр города недалеко, судя по нескольким высоким шпилям и куполам культовых сооружений, возвышающимся над городскими строениями. В расписании движения поездов дальнего следования направления на Прагу, Вену, Белград (проходят через пограничную станцию Чоп в Закарпатье). Информация из туристской карты – памятники В.И. Ленину, Т.Г. Шевченко, Б. Хмельницкому, герою гражданской войны В.М. Примакову, воинам 1-ой Гвардейской армии, освободившим город, советским летчикам. Краеведческий музей, парк ХIХ века, стекольный завод. Народные промыслы по дереву, вышивка, изделия из стекла. Город расположен на левом берегу реки Стрый, правом притоке Днестра.

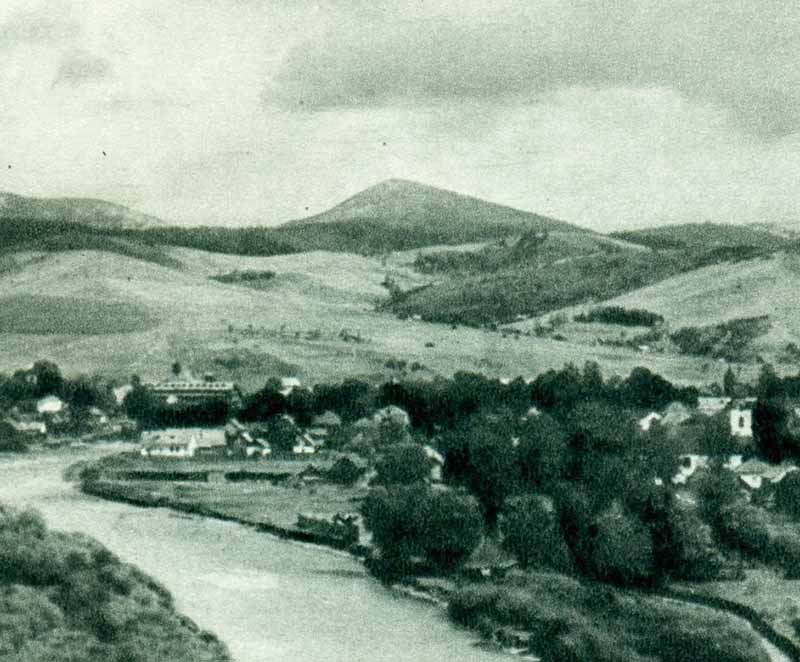

Еще пару десятков километров поезд идет по равнине в бассейне реки Стрый. Слева от железнодорожного полотна проходит автодорога, а за ней недалеко река. Но впереди на горизонте уже темнеют в дымке горы – мы приближаемся к Карпатам. В районе станции Верхнее-Синевидное в широкой горной долине пересекаем сначала реку Стрый и почти сразу ее приток Опор. Дальше едем в настоящем горном ущелье вдоль реки Опор. Весь окружающий ландшафт – зеленый лес, на склонах отдельные хутора с небольшими лугами, стожки, огороды. Вскоре горы расступились вокруг широкой котловины, в которой расположен небольшой город Сколе - самый южный райцентр Львовской области. Небольшой одноэтажный вокзал почти на выезде из города у подножья гор. Центр города остался слева по ходу поезда, его мы видели на подъезде к станции. Достопримечательности из туристской схемы: памятники В.И. Ленину, Т.Г. Шевченко, героям-комсомольцам, …Зое Космодемьянской. Народный музей Ленину, историко-этнографический «Бойковщина» в помещении Пантелеймоновской церкви. Развита резьба по дереву. А еще недалеко имеется Сколевский государственный заказник с ценными многолетними буковыми насаждениями.

Дальше путь проходил по нешироким горным долинам. Солнце спряталось за горами, начинало смеркаться, темнели краски лесов на склонах. Но успели увидеть еще при свете Славское - небольшой поселок, представляющий для меня интерес. Знаменитое Славское, куда часто ездят зимой мои друзья горнолыжники. Ведь это один из основных центров горнолыжного спорта на Украине. Из туристской схемы: памятник Т.Г. Шевченко. Пещера «Писана керница» (памятник природы), связанная с именем Олексы Довбуша (1700-1745 г.) - руководителя движения карпатских повстанцев. Развит промысел – резьба по дереву.

Небольшой одноэтажный вокзал, кругом высокие горы, покрытые лесом. Но на двух ближайших можно было увидеть заросшие травой полосы вырубленного леса от вершин до подножья гор – горнолыжные трассы.

Примерно через час небольшая остановка на станции Бескид, судя по карте, вблизи перевала через Карпатский хребет. Мы его преодолели по длинному туннелю, начавшемуся вскоре за станцией. Здравствуй Закарпатье! В Мукачево приехал уже в темноте и довольно быстро устроился в гостинице недалеко от вокзала.

16 июня Мукачево

В Мукачево я был в 1965 и 1967 годах, с экскурсиями по городу в составе туристских групп. Город, расположенный на реке Латорица, по значимости занимает второе место в Закарпатье после его областного центра Ужгорода, является промышленным и культурным центром, важным транспортным узлом (здесь проходят железнодорожная и автомобильная трассы в европейские страны). Мукачево имеет богатую историю, начиная с IX столетия. В разные века входил в состав Киевской Руси, Венгрии, Польши, Австро-Венгрии, Чехословакии, с 1944 года – в СССР. Во время экскурсий посетили многие его достопримечательности. Экскурсии начинались в центре города у памятника героям Великой Отечественной войны. Почти рядом ратуша с курантами на башне, построенная в начале 20 века, считается одной из лучших в Европе. Недалеко костел Святого Мартина (ХIVв.), где хранится оригинал картины с изображением первого императора Австрии Ракоци I. Вдоль реки Латорицы шли к красивому Свято-Николаевскому женскому монастырю, расположенному в зеленом массиве у подножья гор. История монастыря начиналась с 14 века, позже он неоднократно разрушался, затем восстанавливался, долгие века был оплотом православной, позже греко-католической церкви. Обителью монашек монастырь стал только с 1947 года. Экскурсовод у них штатный – одна из сестер, довольно бойко рассказывала о жизни в монастыре. Всего монашек 130, большинство работает в колхозе, из них 40 поют в хоре. Здесь есть икона из Иерусалима, службу ведут 2 батюшки. Везде чисто и аккуратно.

Главная достопримечательность Мукачева – замок «Паланок». В городе он виден почти отовсюду, так как построен на вершине горы высотой около 70 метров. Большой красивый замок, первые сведения о начале строительства которого известны с ХI века. В ХIV-XV веках воевода Корятович достраивал замок, сделав его мощной крепостью, которая в течение многих веков выдерживала осады нападавших врагов. Любопытна легенда о строительстве колодца в замке. Добыть воду помог…черт за мешок золота, обещанного Корятовичем. Но когда вода появилась в колодце, воевода золото не отдал, и вскоре вода стала непригодна для питья.

До Ужгорода из Мукачево всего 40 километров, но съездить туда сейчас особой необходимости не было, так как в 1965 году я был там почти неделю на туристской базе № 1 перед пешим походом в горах по маршруту Лумшоры – Волосянка – Ждениево – Лумшоры. В программе пребывания была 3-х часовая экскурсия по городу. Экскурсовод Лидия Семеновна – женщина средних лет, жена полковника. Говорила, что вторично родилась здесь в Ужгороде, выздоровев на местных водах после длительной болезни.

Ужгород находится на границе с Чехословакией, это самый западный город Украины. Расположен на реке Уж, давшей название одному из древнейших городов Закарпатья. Первые упоминания о нем относится к XI веку, когда началось строительство замка на высокой горе. Позже вокруг замка стал расти город. За многие века Ужгород находился в подчинении разных государств (как и Мукачево), но наибольшее влияние на развитие и архитектуру города оказали венгры, бывшие здесь в течение почти шести веков. В настоящее время это административный, промышленный и культурный центр Закарпатской области с населением около 70 тысяч человек.

Экскурсия началась с Ужгородского замка, который возвышается над городом и виден почти со всех сторон. Его главная характеристика – неприступность, поскольку никогда не был взят штурмом. С трех сторон замок окружает ров глубиной в 8−10 метров, через который перекинут подъёмный мост. Толщина внешней крепостной стены 2,5-3 метра. В наше время в замке находится краеведческий музей и картинная галерея. В музее много предметов старины, оружия. Преобладает богатая история края – войны, восстания, богатство и бедность. В картинной галерее много интересных полотен. Поразила мозаичная картина «Гуцульская песня» Кириченко.

Затем прошли по центру города, посетили братское кладбище с памятником героям Великой Отечественной войны, тщательно ухоженное, чувствовалось уважение к памяти погибших. С холма видно вдалеке чехословацкое село. Аэропорт расположен на 3-х километровой полосе, арендуемой у ЧССР. У скверика карта погоды и барограф. Красивый Крестовоздвиженский кафедральный собор, национальный университет, филармония, дерево «тещин язык», японские яблони, дегустационный зал, полупустой рынок. Индивидуальные дома частного сектора построены очень красиво.

В один из дней попали на концерт Закарпатского народного хора в филармонии. Мощь голосов, танцы, краски, костюмы – все великолепно. Отбили ладони, кричали «браво!». Филармония очень красива – ранее это была лучшая синагога в Европе, построена в начале ХХ века.

Так что знакомиться основательно с Мукачево и Ужгородом мне не надо было. Утром прогулялся по центру города, зашел в ратушу, где уточнил адрес Управления осушительных систем. Провел там несколько часов в отделе главного механика, в котором мне представили все необходимые материалы об эксплуатации мелиоративных машин в хозяйствах. Задерживаться в Мукачево больше не было необходимости.

Далее мне предстояло попасть в Ивано-Франковск. Как вариант, доехать туда можно было автобусом, проехав через всю Закарпатскую область по маршруту, хорошо знакомому большинству туристам, побывавшим в этом замечательном крае. К тому же поездка в выходные дни позволяла мне сделать промежуточную остановку в Ясинях – поселке, куда мы с друзьями трижды приезжали кататься на лыжах, и у нас были хорошие знакомые из местных жителей.

Поэтому вечером пошел на автостанцию и купил билет до Ясиней на завтра на утренний рейс.

На экскурсии в замке.

Мукачево. Ратуша

Мукачево. Свято-Николаевский женский монастырь

Ужгородский замок

Ужгород. Филармония – бывшая синагога

17 июня (суббота)

Автобус был проходящий, прибыл из Ужгорода по расписанию. В Мукачево подсело немного пассажиров, благо, мне досталось место у окна. Выехали из города на равнину, горы остались далеко сзади. Волнуюсь – предстоит проехать по этому маршруту в третий раз. Поэтому рассказываю о проезжаемых населенных пунктах с воспоминаниями из прошлых поездок.

Через сорок минут Берегово – третий по населению город Закарпатья, из которого 80 % венгры. Здесь большой винсовхоз. Городок симпатичный, уютный. Центр красив старыми домами административного управления, ратушей, на площади памятник погибшим. Синагога, католический костел, каплица которого доступна в любое время - приходи и молись.

Слева по маршруту следования виден замок на холме. Проезжаем стекольный завод, где делают бутыли для знаменитых карпатских вин, большой карьер и завод щебня, продукция которого идет для железнодорожного полотна.

Вилок – пограничный городок, население 100% венгры. Едем по центральной улице, справа за дворами метрах в 70-100 насыпь, проволока. Это граница с Венгрией. Проезжаем переезд, где 4 рельса: в середине нашей колеи (1524 мм) европейская (1435 мм).

Сходу проезжаем Виноградово. Главное, что отличает городок – виноградники в каждом дворе. Памятник подпольщикам – венгерские, украинские и еврейские фамилии. Здесь есть белые и черные цыгане, т.е. оседлые и кочующие. Центр зеленый.

Далее едем вдоль красивой реки Тиса, левого притока Дуная. Слева виноградники, кажется бесконечные, вдоль дороги яблони. Пересекаем горный отрог, широкую долину реки Рики. У места впадения ее в Тису небольшой городок Хуст. Но прежде всего, поражает Хустский замок, сооруженный на насыпном холме, высотой метров 170. Как его строили, а как его штурмовали и брали! – непонятно, велик человек. После удара молнии в пороховой погреб замок разрушился, но и сейчас его руины выглядят впечатляюще. У подножья замка памятник - женщина с хустинкой в руках, предупреждающая о появлении врагов, давшей название городу Хусту.

По обеим сторонам дороги непривычная равнина, в стороне слева осталась деревня с названием Русское Поле. Постепенно горы приближаются и уже видны у горизонта. Тячев – небольшой аккуратный городок, славящийся лучшими в Европе яблоками (сорт джонатан). У автостанции маленький базарчик и чайная, где вместе с водителем и некоторыми пассажирами успели пообедать. Официантка принесла томатный суп, аккуратно разложила приборы и пожелала нам «Смачнего». Кругом слышна венгерская речь, реже украинская. Недалеко на улице памятник Лайошу Кошуту, венгерскому революционеру. На другой стороне – отметка уровня воды во время самого большого в истории городка наводнения.

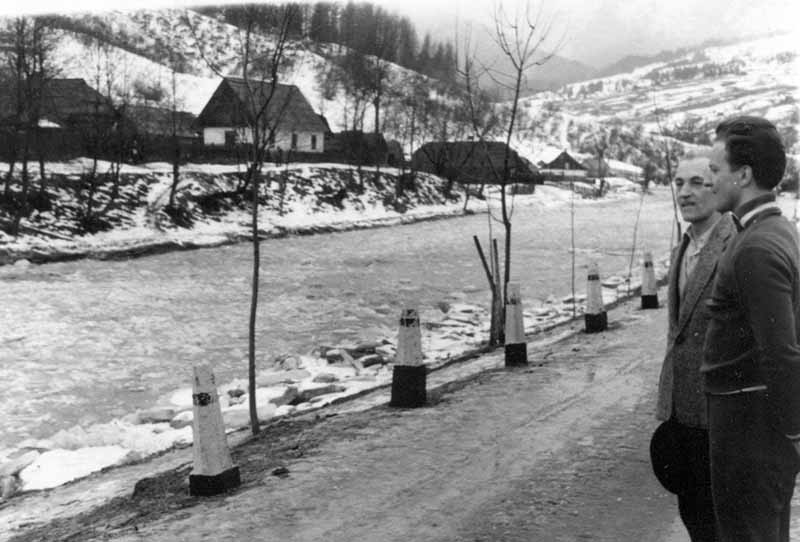

Дальше дорога в Ясиня долго проходит вдоль границы по Тисе. В 40-80 м за рекой дома, люди. Дети играют во дворах. Все так, как и на этой стороне Тисы, но уже заграница – теперь Румыния. Ни одной зеленой фуражки пограничников, кроме водителя военной машины. По пути в долине Тисы поселки Тересва, Солотвино, где издавна добывалась каменная соль. На остановке в Великом Бычкове плетень - граница, можно потрогать рукой.

В районе села Деловое Тиса удаляется от границы на север и протекает в горном ущелье до города Рахов, где сливаются реки Черная Тиса и Белая Тиса, берущие начало на склонах самых высоких гор советской части Карпат. Через несколько километров за селом географический центр Европы, куда мы ездили на экскурсию из Ясиней еще в 1965 году. Двухметровый монумент расположен на обочине шоссе у самого подножья горного склона. И в этот раз здесь находилась очередная группа экскурсантов, фотографировавшихся у такой уникальной достопримечательности.

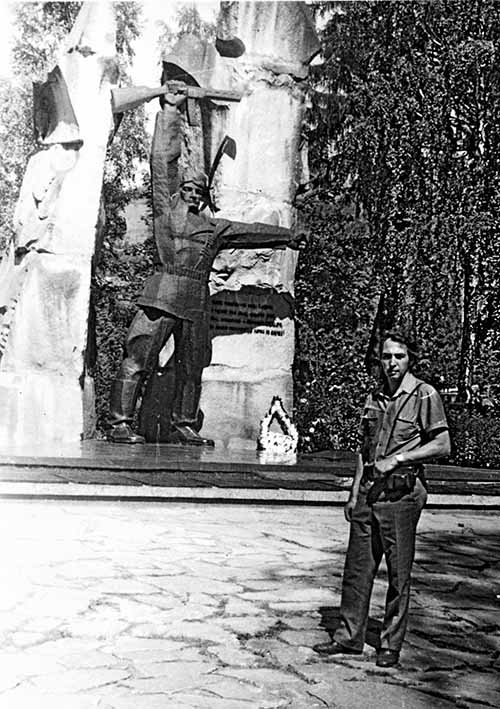

И вот Рахов – райцентр, самый большой и красивейший город в восточной части Закарпатья с населением около 15 тысяч человек. Является одним из центров туризма и горнолыжного спорта в Карпатах. Расположен в горной котловине по обоим берегам Тисы. Сюда мы неоднократно приезжали из Ясиней на местную турбазу, где были наши друзья горнолыжники. Рахов также имеет богатую историю, начиная с 15 века, но из достопримечательностей здесь выделяется большой памятник на берегу Тисы. Здесь похоронены воины Советской армии, павшие в боях за освобождение города, и также земляк, народный герой Закарпатья, организатор партизанской борьбы Олекса Борканюк, замученный в 1942 году немецкими захватчиками, которому посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

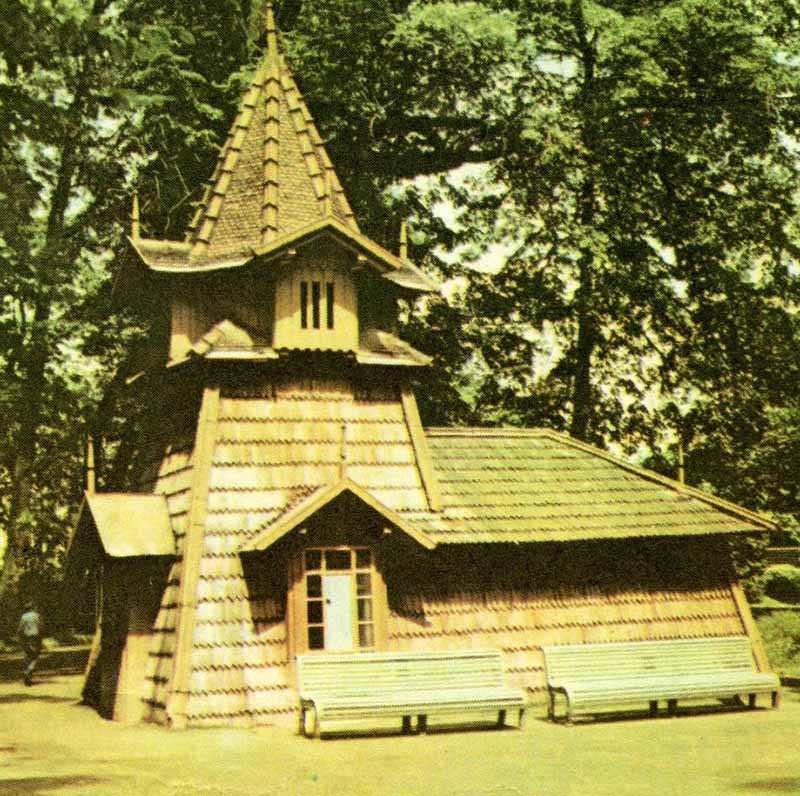

Еще километров тридцать пути, и наконец, автостанция Ясиня, которая находится в центре поселка. Сразу бросаются в глаза редкие, но настоящие национальные костюмы, здесь продаются различные сувениры: изделия резьбы по дереву, ковры, вышивки, вязаные вещи из овечьей шерсти. Отсюда близко видна хорошо знакомая турбаза Эдельвейс, расположенная в красивом месте у слияния Черной Тисы и ее притока Лазещина. Ясиня – наиболее привлекательное место в Закарпатье для туристов и горнолыжников, отдыхающих в условиях замечательной карпатской природы зимой и летом. Расположен у подножья вершин Петрос (2020 м), Близница (1883 м) и высочайшей вершины в Украине Говерла (2061 м). Зимой в Ясинях работают бугельные подъемники на горе Костаривка, где я катался с друзьями в 1964 и 1965 годах. Из достопримечательностей в поселке мы видели памятник Олексе Борканюку (он родился в Ясинях) и памятник деревянной архитектуры – Струковскую церковь.

С волнением иду по тихой сельской улице на берегу речки Лазещина, которая недалеко от турбазы. Вот они два дома, где мы с друзьями снимали комнаты в 1964, 1965, 1967 годах. Здесь живут две венгерские семьи, одна лесника Визавера Ивана Федоровича и его жены Марии Иосифовны, вырастивших пятеро детей. Вторая – семья сельских интеллигентов Золтана Гавриловича и Сильвии Иосифовны Зиманов. Дело было к вечеру, поэтому все были дома. Хозяева радушно приняли неожиданного гостя, был у одних и у других. Ночевать устроили в доме Визаверов, в той самой комнате, где был раньше.

Рахов. Здесь похоронены воины Советской армии, павшие в боях за освобождение города, и народный герой Закарпатья, организатор партизанской борьбы Олекса Борканюк,

18 июня (воскресенье). Ясиня, Ивано-Франковск

Просыпаюсь раньше других. Небо затянуто облаками, гор не видно. Сельская тишина в это воскресное утро нарушается редкими машинами и шумом реки. Зарядка на свежем воздухе на травке и умывание в реке – какая романтика для горожанина! Прогулялся по турбазе – все так же скрипят ступени деревянных лестниц. В поселке прибавилось количество кафе. Много приезжих экскурсантов. Забираюсь на гору Косторивку по склону, заросшему густой травой. Приятное волнение от встречи со старой знакомой – гора, где учились спускаться на лыжах, где столько ездил и падал. Слева новый подъемник. Визаверы, одетые по-праздничному, ушли в церковь. У соседей Зиманов за столом собралась веселая компания – хозяева, их дочь Ева, семья хирурга Анатолия Васильевича. Золтан Гаврилович очень хотел, чтобы оценили его работу по настройке телевизора. На экране изображение «лучше, чем раньше», хотя сильный «снег» - Ясиня в котловине, ретранслятор слабый.

В шесть распрощался с Визаверами и Зиманами, и на попутной «Колхиде» с тяжелым грузом уехал в Ивано-Франковск. С нами мужчины, которые спешат посмотреть футбол по телевизору, который находится в доме высоко над поселком. Красивый ресторан «Беркут» на Яблоницком перевале (931 м), построенный в национальном стиле, кем-то заказан, и мы с водителем не смогли зайти туда. Дорога с перевала очень живописна. Ели на склонах глубокой теснины создают впечатление сплошного леса с деревьями высотой более 70-100 метров. Ущелье, по которому мы едем, постепенно становится шире, через пару десятков километров рядом с шоссе и бурной рекой Прут добавился еще железнодорожный путь, появившийся из другого ущелья. Через полтора часа подъехали к городу Яремча, климатическому курорт и центру туризма в Прикарпатье с населением около 7 тысяч жителей. Расположен на реке Прут у подножья карпатских гор, окружен лесными массивами со всех сторон. Я был здесь первый раз с экскурсией из Ясиней, второй – жил на турбазе после одного из горных походов. Из достопримечательностей здесь известны турбаза и ресторан «Гуцульщина», построенные в национальном стиле, последний – без единого гвоздя. Архитектурный памятник XVII века - многоярусная деревянная Михайловская церковь. Одна из пещер и камень в окрестностях города связаны с именем предводителя карпатских опришков Олексы Довбуша. В наше время установлен памятник на братской могиле партизан-ковпаковцев и воинов, погибших при освобождении города. Здесь похоронены комиссар отряда Герой Советского Союза С.В. Руднев и его сын Радий. Имеются музей партизанской славы, музей атеизма и религии.

Вскоре проехали Делятин – поселок городского типа, затем довольно большой город Надворная. По туристской карте в первом имеются памятник архитектуры XVIII века, памятники В.И. Ленину, Т.Г. Шевченко, И.Я. Франко. Надворная находится на реке Быстрица-Надворнянская, является центром района Ивано-Франковской области, где производится добыча нефти и газа. В городе установлен памятник в честь 100-летия открытия нефтяных месторождений в Надворной.

Дальше путь проходил по равнине в долине Быстрицы-Надворнянской. Водитель «Колхиды» - приятный мужчина средних лет. Много рассказывает по дороге. Село, где стоят еще разливы небольших озерец, весной было залито так, что машины с трудом проходили по шоссе. Разрушено много домов. В Ивано-Франковск доехали за три часа. Гостиница «Красная звезда» - какой номер хотите?! Оформляюсь в генеральский номер с ванной (2,5 рубля за сутки), один такой в гостинице. Огромная комната, все удобства. В ванной колонка, топится газом. Спокойной ночи.

Ясиня

Ясиня. Турбаза «Эдельвейс»

Ясиня. Улица на берегу Лазещины. Слева Золтан Гаврилович Зиман. Снимок 1965 г.

Панорама Говерлы, высшей точки Украинских Карпат (2061 м).

Ресторан Беркут на Яблоницком перевале

Яремча. Турбаза. На переднем плане каменное русло реки Прут

Яремча. Братская могила партизан-ковпаковцев и воинов, погибших при освобождении города. Здесь похоронены комиссар отряда Герой Советского Союза С.В. Руднев и его сын Радий.

19 июня. Ивано-Франковск

Управление эксплуатации осушительных систем и горных речек находится в заросшем диким виноградом 4-х этажном здании облисполкома. В кабинете 2 начальника двух управлений – все хотят жить в Ивано-Франковске. Начальник Управления мелиорации и водного хозяйства Федорович Любомир Иванович родом из Сколе, после делового разговора стал агитировать меня ехать в Карпаты. Даже он, выросший в этих краях, волнуется, приезжая туда, а каково мне? Поэтому расстались тепло.

Ивано-Франковск – областной центр Украины, раньше назывался Станислав. Основан польским гетманом, как крепость для защиты от набегов крымских татар и запорожских казаков. В разные периоды входил в состав Речи Посполитой, Австро-Венгрии, Польши, с 1939 года – в состав Украинской ССР. В 1962 году, когда отмечалось трехсотлетие города, он был переименован в Ивано-Франковск в честь выдающегося украинского писателя. Город не очень большой, население около 110 тысяч человек. Все самое интересное в центре - красивые старые многоэтажные дома и редкие современные коробки. Пешеходная часть на Советской площади выложена плиткой, много светильников, цветов, деревянных скамеек для отдыха. Здесь магазины, кафе, театр кукол, фасад которого оформлен подобно театру Образцова в Москве. На площади Победы много фонтанов, здесь почта, телеграф, «Детский мир». Во всех магазинах много карпатских сувениров, в киосках – проспектов и туристских схем Прикарпатья. В самом центре города на площади Рынок возвышается ратуша с часами на башне – одно из самых красивых сооружений с многовековой историей. Сейчас в ней находится Ивано-Франковский краеведческий музей. Недалеко расположены замечательные исторические памятники – Иезуитский костел и Армянский костел, построенные в ХVIII веке.

На одном из домов мемориальная доска с именами украинца Василия Шевчука и еврея Берла Герцберга – за день до прихода Красной Армии в 1939 году подпольщики подняли красный флаг над городом, из них двое, чьи имена на доске, погибли.

С прогулки по городу вернулся поздно. В вестибюле гостиницы одиноко сидел майор – нет мест. Предложил ему воспользоваться диваном в моем генеральском номере – только командировочный со стажем понимает неприятность такого положения, но майор отказался. А ночью в номер все же подселили пожилого полковника, которому стало плохо на учениях.

20 июня

Командировка подходила к концу, оставалось получить информацию о работе наших машин в Черновицкой области, куда я отправился на автобусе. С утра моросил дождик, и идти пешком до автовокзала было не жарко. Автобус на Черновцы отправился в 9.50. Дождь то усиливался, то затихал, на всех промежуточных остановках было мокро и грязно, поэтому никто из пассажиров не выходил. На всех автостанциях почему-то много народа, хотя автобусы ходят здесь часто. Весь маршрут занял около 3-х часов: Тысменица, Коломыя, Заболотов, Снятын – большие и малые города с многовековой историей. Наличие туристской карты Прикарпатья позволяло мне, как штурману, иметь хоть какую-то информацию о населенных пунктах. Тысменица – райцентр, небольшой город всего в 6 км от Ивано-Франковска. Здесь в 1915 году жила М.И. Ульянова, установлен обелиск в честь советских воинов, погибших в годы войны. Коломыя – еще один райцентр Ивано-Франковской области, довольно большой город на левом берегу реки Прут. Один из древних городов Украины. Известен с 1240 года. Памятники В.И. Ленину, С.М. Кирову, Т.Г. Шевченко, А. Мицкевичу, украинскому писателю М. Ирчану, воинам-танкистам, погибшим в 1944 году, жертвам фашизма. Мемориальные доски в память о пребывании И.Я. Франко, В.С. Стефаника, М. Черемшины, М.С. Шашкевича. Государственный музей народного искусства Гуцульщины. Центр города – исторический памятник XII-XIII веков! Заболотов – поселок городского типа также на левом берегу реки Прут. Здесь установлен обелиск на месте расстрела полицией в 1924 году первомайской демонстрации трудящихся. Город Снятын – райцентр Ивано-Франковской области, недалеко от границы с Черновицкой областью, тоже на левом берегу реки Прут. Красивая центральная площадь, где очень высокая ратуша с часами на башне. Здесь установлены памятники В.С. Стефанику и М. Черемшине. Имеется государственный музей в доме, где в 1912-1927 г. г. жил и работал украинский писатель и общественный деятель М. Черемшина. Государственный художественный музей В.Касияна.

Несколько раз проезжали деревянные церкви, крытые оцинкованным железом, как панцырем. В Заболотове рядом с такой церковью колодец, прикрытый колпаком в виде купола церкви. В селах по обеим сторонам дороги сплошные заборы без единой щели с козырьками сверху. Летом на этих заборах висят листья табака. Ворота узорчатые, тоже с навесом. Отдельно стоящие дома, огороженные такими заборами, напоминают крепость.

Закончилась Ивано-Франковская область, вскоре приехали в Черновцы. Город, как и прежде, многолюдный в центре и спокойный на окраинах (я был здесь в 1965 году). Особенно в районе парка, где пришлось проходить в поисках нужной организации – Дорожно-строительного участка (ДРСУ) № 37 по адресу ул. Сторожинецкая, 70. В приемной скучала полная секретарша. Главный инженер Стоян Виктор Васильевич был занят – довольно долго беседовал с каким-то рабочим. Потом принял меня, полчаса рассказывал о наличии и состоянии техники на предприятии в целом. Направил в техотдел, где подготовили справку о работе наших машин. Порекомендовали съездить в город Сторожинец, где находится один из лучших участков предприятия, и подсказали ближайшую гостиницу, в которой были свободные места.

21 июня. Сторожинец – Новоселица – Мамалыги – Черновцы

Утром прошелся пешком до автостанции. Солнечно, в небе ни облачка, но очень свежий ветер. Чистенький «пазик» везет в Сторожинец – райцентр Черновицкой области, граничащий с Румынией. Дорога неплохая, проходит по пересеченной местности, ведь едем в сторону Карпат - на открытых участках далеко на западе виден в дымке горный хребет. Вдоль дороги леса, поля, кое-где работают косари - очень живописно. Пассажиры выходят, заходят новые – автобус здесь надежный транспорт. Сторожинец весь утопает в зелени, поэтому начался неожиданно с нескольких каменных домов и мастерских. Сошел с автобуса у въезда в город, а Управление дорог нашел в другом его конце, пройдя по центральным улицам и по закоулкам, через железную дорогу. Начальник и главный инженер на экзаменационной сессии, но остававшиеся специалисты помогли мне выяснить все необходимые вопросы. Часа хватило на осмотр центра города, который упоминался в летописи с 1456 года. Расположен на реке Сирет – притоке Дуная. На старой ратушной башне…портрет Ленина. Издалека видна башня каменного костела с покосившимся крестом. Сейчас там склад, заведующая которого выходит по звонку дежурной и разрешает посмотреть его внутри. Стены обшарпаны, в центре остатки люстры, все забито промтоварами, преимущественно швейными изделиями. И это костел Святой Анны, история которого начинается с конца 18 века! Недалеко памятники павшим воинам и украинскому писателю Юрию Федьковичу. В центре новый дом культуры, кондитерская, небольшой рынок. Сквер, в котором явно старинный парк с высоченными деревьями.

На автостанции людно, стоит несколько небольших автобусов. На Черновцы машины идут часто, и вскоре отправляюсь в обратный путь. И вовремя – успеваю попасть в ДРСУ перед отъездом начальника на объект. Зовут его Анатолий Иванович Сковорода – седой бодрый мужчина, берет меня с собой, и мы едем на «Волге» в направлении села Мамалыга. Проезжаем почти через весь город, через мост на реке Прут, многоводной, быстрой, с грязно-серой водой. Шоссе ведет на Киев и Кишинев до райцентра Новоселица, а затем расходится. На указателе до Киева 549 км, до Кишинева 299 км. В нескольких местах дороги ведутся ремонтные работы, останавливаемся около них. Рабочие добираются на работу издалека, иногда живут в общежитиях. Вагончиков на объектах нет, поэтому они то жарятся на солнце, то мокнут под дождем. Новоселица – небольшой городок, расположен на берегу Прута. Низкие каменные розовато-красные и серые дома, новый современный кинотеатр «Юбилейный». В центре бульвар с памятником погибшим воинам.

После Новоселицы села идут вдоль шоссе одно за другим почти без разрыва. Сплошь глухие заборы из досок с козырьком или плетни, колодцы с ведром и кружкой, украшенные решетчатой беседкой. Вскоре едем около самой границы с Румынией – столбики с проволокой то приближаются к границе, то исчезают за деревьями. В селе Костичаны река Прут настолько близко от шоссе, что подмывала его. Попытки руководства ДРСУ через Министерство иностранных дел СССР договориться о передаче нам участка в несколько десятков гектар для выпрямления реки не дали результатов. Вернее, дали обратный результат – на второй день после переговоров румыны начали заготавливать там гравий. И сейчас с шоссе прекрасно видно, как погрузчик «Карпаты» загружает самосвал «ЗИЛ».

И вот большое село Мамалыга, тоже в приграничной полосе с Румынией, следующее за ним по дороге село уже молдавское. Все местные жители в Мамалыге тоже молдаване. Здесь заканчивается строительство нового участка шоссе, завершению которого препятствует старый дом, стоящий вплотную у трассы дороги. Два года строители пытались договориться с его хозяйками о сносе дома, а сегодня в течение двух часов вопрос был решен к общему удовольствию. Продавался хороший дом с постройками в центре села, и ДРСУ выкупило его для женщин, согласившихся на переезд. Я сидел на лавочке под окном правления, где шел торг, и все слышал. Продавец, уезжавший из села, сказал, что у них такой дом продают за 3800 рублей, но раз покупает организация, то пусть будет 4500 рублей. Александр Иванович тут же согласился, а подходя к машине, шепнул мне, что и на 5500 согласился бы, только чтобы закрыть вопрос.

Возвращались после 6 часов. Ехали быстро, так как Александр Иванович торопился на партсобрание. По закону пакостности стояли у переезда, потом попали в пробку у нашего асфальтоукладчика. Но водитель Вася с 40-летним стажем сумел выбраться, и мы снова мчимся к городу. Меня высадили на остановке троллейбуса, где стояла вблизи бочка с вином. Ну как тут было удержаться от стаканчика натурального!

Вечером удалось достать билет на самолет – завтра начнется путь домой.

22 июня

Cегодня годовщина начала Великой Отечественной войны и самый длинный день. Для меня долгий, потому что пришлось ждать время отлета самолета. В Черновцах жарко. Имевшиеся в запасе несколько часов провел в центре города. Улица Кобылянской полна народу, так как транспорт здесь не ходит, а магазинов очень много. Есть и краеведческий музей в старинном двухэтажном здании. В вестибюле собирается очередная экскурсионная группа. Комнат с экспозициями очень много, на первом этаже одна экскурсовод, на втором – другая. Много изделий из дерева. Один из разделов искусства посвящен известному украинскому художнику Николаю Ивановичу Ивасюку, первым работам которого Репин дал положительную оценку. Здесь большая картина Неизвестной женщины, возможно жены, и несколько небольших работ. Всего 27 из его 500 работ хранится в СССР, остальные – в других европейских странах, где он учился и жил до возвращения в Киев. Конечно, наибольшее место в музее уделено борьбе за землю («брат убивает брата…») и волю, начиная от Олексы Довбуша и до Великой Отечественной войны.

Улетал в самую жару. К аэропорту ведет аллея деревьев, сомкнувших свои кроны над дорогой. В тени здания аэропорта пассажиры нашего тридцатого рейса. На поле один самолет АН-24 и вдалеке несколько самолетиков легкомоторной авиации – это ведь окраинный областной центр. Полет прошел отлично, 1 час 20 минут, и Киев, + 23 С. Здесь в аэропорту всегда многолюдно. За полчаса взял билет на Минск и сдал вещи в камеру хранения – в Жулянах это две большие удачи. Мой рейс почти в полночь, поэтому еще погулял по Крещатику. Вечерний Киев тих и прохладен.

В Минск прилетел поздно, но мне до дома всего 300 метров, командировка закончена!

Эрнст Шендорович.

Автор: Эрнст Шендорович

Год: 1972